皎然,中唐著名诗僧,俗姓谢,字清昼,晚年以字行,湖州人,自称谢灵运十世孙,实为谢安后裔。约生于唐玄宗开元八年( 720年) ,卒于德宗贞元九年至十四年间( 793-798年),享年 70 余岁。皎然博学多识,幼年时就有异常之才能,不仅精通佛教经典,又旁涉经史诸子,其为学兼于内外,为文融贯情性,为道达于禅律,堪为有唐一代诗僧之翘楚,一代之伟才。有《杼山集》十卷、《诗式》五卷、《诗评》三卷及《儒释交游传》、《内典类聚》、《号呶子》等著作并传于世。

皎然多才多艺,是一位当之无愧的高僧,对佛学、道学、诗学、茶事、茶理、茶道都有深刻研究,一辈子亦僧亦道,亦佛亦儒,亦诗亦茶、亦隐亦游,飘然若仙,超然物外,他擅长写诗论诗,在湖州组织许多次诗会,吸引当时各地名士参加,使湖州一时成为全国的文化高地,他还帮助陆羽完成了《茶经》。

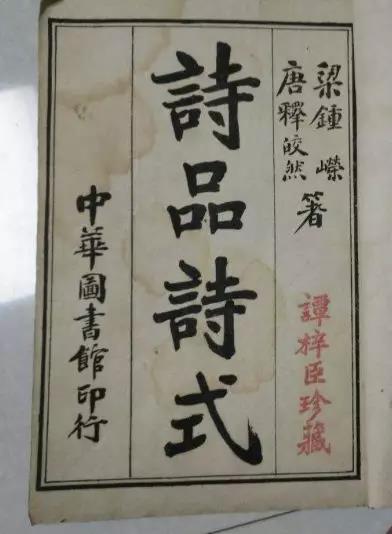

唐代诗人有论诗专著,流传下来的寥寥无几。皎然的《诗式》是其中最完整的一部。他树立了像“四不”、“二要”等等标准。所谓诗式,即作诗之法式。其书标举论诗宗旨,并品评具体作品,主张诗体有 “贞、忠、节、志、德、诚、忠、怨、意、高、逸、气、情、思,闲、达、力、静、远”等十九字,可尽括文章德体风味,影响晚唐二十四诗品。可以说,皎然所著的《诗式》,就是一部深受禅宗思想影响的诗学理论着作。皎然正是以其特殊的双栖于丛林与诗坛的身份,借用禅宗的理论来阐发诗理,从而为中国诗歌美学开辟了一条新的道路。

据文献测算,大约在唐玄宗天宝三年(744)前后,皎然于润州江宁县长干寺出家,受戒于杭州灵隐寺守直律师,之后曾七载登戒于常州福业寺。天宝后期曾漫游各地名山,安史之乱后则开始定居于湖州。皎然主要活动于大历至贞元(766-804)时代,后久居吴兴杼山妙喜寺。皎然一生淡泊名利,清雅潇洒,不喜富贵荣华。

“移家虽带郭,野径入桑麻。近种篱边菊,秋来未著花。扣门无犬吠,欲去问西家。报道山中去,归时每日斜。”

这首《寻陆鸿渐不遇》就是皎然的名作,被选入《唐诗三百首》。诗中讲述的,就是皎然去拜访陆羽,而陆羽不在家的情形。

皎然诗名满天下,吟咏情性,交游甚广,与士大夫颜真卿、韦应物、李阳冰、顾况等人常常相互酬唱。皎然的俗家弟子也很多,李端、刘禹锡等诗人皆受其指点过。初到江南的陆羽为人真诚,但貌丑口吃,并不善于和人相处,他通过皎然和这里的乡人水土建立起了联系。

皎然与茶圣陆羽是忘年的缁素之交,相知很深。皎然在《赠韦卓陆羽》一诗中写道:“不欲多相识,逢人懒道名。”这位诗僧性格疏狂,不愿广交朋友,见到俗人都懒得打招呼。但对于陆羽,他形容二人的关系如同陶渊明与谢灵运,都不是营营于红尘之中利禄之间的人,而是有着世外高情的、遗世独立的、能够感受造化之心的人。

皎然是诗僧,同时又是一名茶僧,特别喜好饮茶作诗。他居住在湖州杼山妙喜寺时,常结伴游杼山以品茶咏诗。他曾写过:“一饮涤昏寐,情思朗爽满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼。此物清高世莫知,世人饮酒多自欺。……孰知茶道全尔真,唯有丹丘得如此。”